|

1° Les

capitulaires – Charlemagne savait que les lois étaient la meilleure

garantie de stabilité au sein d’un Etat. Il décida donc de réformer les

anciennes, telles que la loi Salique,

mais aussi d’en proclamer de nouvelles. Ces textes législatifs reçurent le

nom de capitulaires (car ils étaient divisés en plusieurs chapitres,

ou capitula).

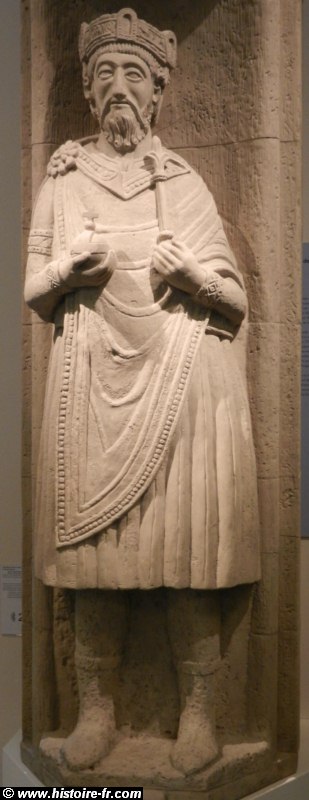

Statue de Charlemagne, Deutsches historisches museum, Berlin.

Les capitulaires étaient

élaborés lors des assemblées du champ de Mars, composées d’évêques et de

seigneurs, que Charlemagne convoquait au printemps.

A noter que ces assemblées

législatives ne ressemblaient en rien à notre actuelle Assemblée nationale

: ainsi, non seulement les représentants des provinces n’étaient pas des élus

comme aujourd’hui ; en outre, ils ne faisaient guère que suivre les décisions du

souverain, qui dirigeait tout.

Au cours de son règne,

Charlemagne fit promulguer une centaine de capitulaires, régissant des domaines

aussi divers que variés (religion, politique, droit pénal, droit civil,

administration, armée, finances, etc.).

Les capitulaires les plus connus

aujourd’hui sont le de partibus Saxonie (ou capitulaire saxon, promulgué en

785), punissant de mort les Saxons ne se convertissant pas au christianisme ; l’Admonitio

generalis (ou exhortation générale, datant de 789), prévoyant la

création d’écoles dans les églises et cathédrales, afin d’instruire les enfants

des hommes libres ; enfin, le de Villis (promulgué vers 800) avait pour

objectif de réformer l’agriculture, prévoyant la culture de 90 plantes

spécifiques dans les domaines royaux (villis en latin).

A noter qu’en règle générale,

les capitulaires énonçaient une série de décisions qui furent peu ou prou

appliquées selon les différentes provinces de l’Empire.

2° Charlemagne et

le clergé – Au VIII° siècle, l’Eglise et l’Etat étaient étroitement unis

(Pépin III, sacré roi des Francs par le pape, avait donné naissance au Etats

pontificaux).

Charlemagne, tout comme son

père, eut donc à cœur de remplir ses obligations envers l’Eglise.

L’on peut toutefois constater

que le roi des Francs ne fit qu’appliquer des dispositions déjà prises par Pépin

III au cours de son règne (plusieurs capitulaires furent consacrés au

rétablissement de la morale ecclésiastique).

Ainsi, les évêques indignes

furent déposés ; défense était faite aux clercs de porter les armes, de chasser,

de fréquenter les tavernes ou de revêtir l’habit laïque ; enfin, la dîme,

irrégulièrement payée, dut l’être désormais avec exactitude.

Par ailleurs, Charlemagne

intervint sur les questions théologiques, condamnant l’iconoclasme byzantin et

la théorie de l’adoptianisme (certains évêques d’Espagne musulmane

avançaient la thèse selon laquelle le Christ ne serait devenu fils de Dieu que

par adoption, suite à son baptême).

Par ailleurs, le roi des Francs

se prononça en faveur du filioque, doctrine latine considérant que le

Saint esprit procède du père, mais aussi du fils.

3° Les quatre

conciles de 813 – En 813, l’Empereur organisa une série de conciles, en

Gaule, afin de régler un certain nombre de questions religieuses.

Le concile de Tours (mai

813) consacra la fin des homélies en latin. Ces dernières devaient être

prononcées soit en langue romane,

en Gaule, soit en langue tudesque, en Germanie (l’objectif était que tous

les fidèles puissent comprendre ce que disait le prêtre).

Le concile de Mayence

(juin 813) ordonna la création d’écoles rurales pour la formation des prêtres ;

en outre, l’interdiction de se marier pour cause de consanguinité fut élargie

aux cousins issus de germain.

Les deux derniers conciles

furent moins importants. A Arles, les prélats abordèrent des questions de foi,

sans prendre de décisions ; A Chalon, l’équivalence entre les pèlerinages de

Tours et de Rome furent prononcés.

Les dispositions des quatre

conciles furent finalement ratifiées lors d’une assemblée tenue à

Aix-la-Chapelle, en fin d’année 813. A cette occasion, Charlemagne couronna

Empereur son fils Louis, dont les frères étaient décédés (à noter que le pape ne

participant pas à la cérémonie).

4° Politique

économique de Charlemagne – A l’instar des questions religieuses,

Charlemagne eut une politique économique similaire à celle de son père.

a) L’adoption des trois

monnaies : ainsi, rappelons que Pépin avait uniformisé le poids et la forme

du denier

d’argent

(les monnaies en or furent définitivement abandonnées sous le règne de

Charlemagne, ce métal étant devenu trop rare en occident).

L’Empereur d’occident,

poursuivant la politique économique de son père, adopta le système des trois

monnaies, qui subsista jusqu’à la Révolution française. L’unité de base était la

livre (l’équivalent de 489 grammes d’argent), divisée en 20 sous, chacun

comprenant 12 deniers (240 deniers valaient donc une livre).

A noter que jusqu’au XIII°

siècle, seule le denier fut une monnaie réelle, la livre et le sou servant de

monnaies de compte.

Deniers de Charlemagne, fin du VIII°

siècle, Bode museum, Berlin.

En 805, afin de lutter contre

les faux-monnayeurs, Charlemagne promulgua un capitulaire n’autorisant la frappe

de la monnaie que dans les palais du roi.

b) Les ressources économiques

de Charlemagne : nous avons vu précédemment que les principales ressources

économiques du roi des Francs provenaient du butin de guerre.

A

cette date, et ce depuis la fin de l’époque mérovingienne, les impôts ne

rentraient plus dans les caisses de l’Etat. En effet, cette manne financière

était confisquée par les comtes.

L’autre ressource de Charlemagne provenait du domaine royal, mais ce dernier

avait été considérablement réduit depuis les legs de Charles Martel à ses

vassaux.

Ainsi,

le domaine royal n’apportait à la couronne que des prestations en nature,

tout juste suffisantes pour permettre le ravitaillement de la Cour.

5° Les tribunaux

– Comme au temps des Mérovingiens, il existait deux catégories de justice à

l’époque de Charlemagne, l’une royale, l’autre seigneuriale (ou

domaniale).

a) La justice royale : la

justice royale s’étendait en théorie sur les vassaux du roi, sur les hommes

libres, et sur tout individu surpris en faute hors d’un grand domaine (en

réalité, elle ne fut en vigueur que sur le domaine royal, qui à l’époque de

Charlemagne était déjà de taille réduite).

Depuis l’époque mérovingienne,

la base du droit était la loi Salique, très inspiré des anciennes coutumes

germaniques. Les coupables devaient donc payer une amende, le Wergeld

(c'est-à-dire le prix du sang), permettant à l’origine d’échapper à faida,

vengeance orchestrée par les proches de la victime (toutefois, la société

franque ayant considérablement évolué depuis Clovis, les amendes ne

servaient plus à dédommager les familles mais à faire rentrer de l’argent dans

les caisses).

Par ailleurs, en raison de

l’annexion de plusieurs anciens royaumes, à la loi Salique vinrent s’ajouter la

loi des Francs Ripuaires, des Burgondes, des Alamans, etc. Non seulement ces

lois étaient terriblement désuètes ; mais en outre, leur application entrainait

un désordre terrible, car chaque province payait une amende différente.

Charlemagne, remaniant la loi

Salique,

décida d’établir partout un tarif uniforme.

b) La justice seigneuriale :

La justice seigneuriale (ou domaniale) était celle que le comte exerçait à

l’intérieur de ses domaines.

Ce dernier bénéficiait d’une

grande indépendance depuis la fin de l’époque mérovingienne ; toutefois, les

missi dominici, envoyés de Charlemagnes, avaient le pouvoir de casser une

décision de justice s’ils la jugeaient inique ou trop sévère.

La justice était gratuite, mais

le comte avait droit au tiers des amendes prononcées par son tribunal, le reste

allant (en théorie) au trésor du roi.

Ce n’est qu’à compter du XIII°

siècle que la justice royale commença à s’affirmer vis-à-vis de la justice

seigneuriale.

c) La justice ecclésiastique :

outre la justice royale et la justice seigneuriale, il existait une justice

ecclésiastique, exercée par les diocèses.

En effet, les clercs étant

soustraits à la justice civile depuis le concile d’Orléans, qui s’était

tenu en 511.

Ainsi, ces derniers ne pouvaient être jugés que par un tribunal ecclésiastique,

en vertu du droit canonique.

|