L’Ordre des hospitaliers fut

cependant toujours marqué par ses origines, contrairement à l’Ordre des

templiers.

2° L’Ordre des

Templiers – Les Templiers furent toujours animés d’une vocation

guerrière (sanctifiée par l’Eglise.), leurs cadres étant fournis par la

noblesse.

A l’origine, huit chevaliers, en

1119, décidèrent de fournir une escorte armée aux pèlerins, sur le triangle

Jérusalem – Jaffa – Ramala. Ces chevaliers se mirent au service de Baudouin

II, roi de Jérusalem et d’Edesse. A l’origine, ils prirent le d’Ordre des

pauves chevaliers du Christ et du temple de Salomon (en effet, ils

étaient logés sur l’esplanade du temple, occupant la mosquée el Aqsa.).

Leur statut fut confirmé en 1128,

lors du concile de Troyes, par Saint Bernard de Clervaux, abbé de Cîteaux,

qui avait prêché en faveur de la II° croisade (les templiers n’étaient plus

concerné par l’interdiction qui était faite aux clercs de verser le sang.).

A cette époque, l’ordre des

templiers conciliait ainsi l’idéal monastique à l’idéal chevaleresque.

Templier poursuivant un Sarasin, copie d'une peinture de la chapelle des

Templiers à Cressac, XII° siècle, Cité de l'architecture, Paris.

A la tête de

l’ordre, l’on trouvait un grand maître, accompagné de treize dignitaires.

Les templiers n’étaient pas soumis aux autorités ecclésiastiques locales,

mais au grand maître et au pape (par exemple, ils ne se confessaient

qu’entre eux.). Les simples templiers étaient vêtus d’un manteau blanc à

croix rouge, et étaient divisés en trois catégories : chevalier,

sergent, prêtre.

Leur réputation fut croissante

dans le monde chrétien, et le pape même les soutint (confirmant leur

statut.). Les templiers, tout comme les hospitaliers, reçurent de nombreux

dons et legs, de la part des rois, seigneurs et ecclésiastiques. En Terre

Sainte, ils reçurent de nombreuses forteresses, réparties sur les

principales routes du royaume (par exemple, ils acquirent la place forte de

Gaza, en 1150.).Leur patrimoine foncier était extrêmement important,

et rapportait donc beaucoup d’argent ; c’est pour cette raison que les

templiers devinrent aussi des banquiers, tenant un rôle important dans les

activités financières d’Europe (ce qui était contraire à la vocation

religieuse et militaire de l’ordre.).

D’un point de vue militaire, les

templiers divisaient leurs zones d’influence en commanderies, chacune

d’entre elles étant sous l’autorité d’un commandeur des terres.

L’Ordre était composé de 300 chevaliers, et était assisté d’un contingent de

Turcoples (il s’agissait de cavaliers légers, d’anciens musulmans

convertis au christianisme.). Au XIII° siècle, les rangs des Turcoples

s’ouvrirent aussi aux chrétiens orientaux, Syriaques pour la plupart (tous

étaient sous l’autorité du grand turcoplier.).

Les templiers constituèrent une

véritable armée dans cet Orient sous domination franque. Il leur était

interdit de quitter le champ de bataille, sans quoi ils étaient exclus de

l’Ordre. Ces moines soldats se battaient jusqu’à la mort, et ne se faisaient

généralement pas capturer par leurs ennemis.

Les templiers furent une force

difficile à contrôler pour les souverains des principautés franques, car ils

n’étaient pas soumis à l’autorité royale. Par exemple, ces derniers

engagèrent plusieurs fois les hostilités contre les musulmans, sans avoir

l’aval des souverains des Etats francs. Pire, au XIII° siècle, l’Ordre

décida de soutenir les barons contre le nouveau roi de Jérusalem, Frédéric

II.

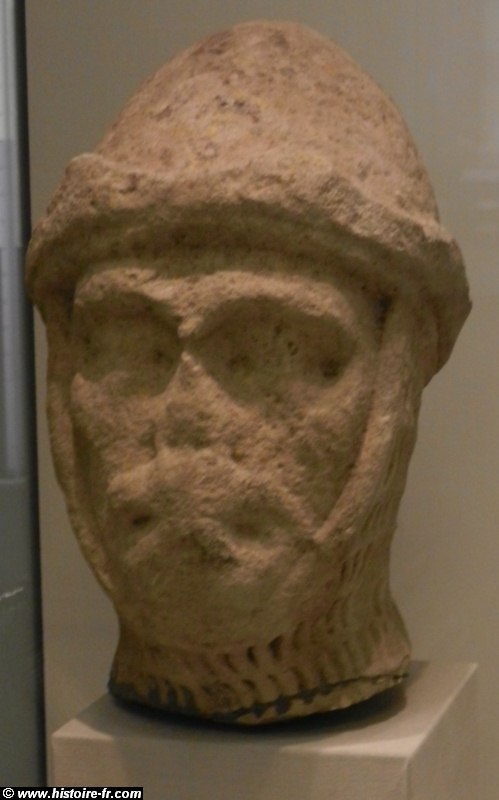

Tête d'un Templier, XIII° siècle, Deutsches historisches museum, Berlin.

L’Ordre des templiers fut utile

aux Etats croisés, alors qu’ils étaient gouvernés par des souverains

puissants. Mais, lorsque ce pouvoir royal décrut, au XIII° siècle, l’Ordre

ne fut plus un allié, mais au contraire un obstacle. Les templiers

affaiblirent les principautés franques, à cause de leur politique

personnelle et des rivalités qu’ils entretenaient avec les hospitaliers.

L’Ordre des templiers, trop

indépendant et trop riche, fut alors contesté et accusé. Au XIV° siècle, le

roi de France Philippe IV le Bel décida donc d’y mettre fin. Le grand

maître, Jacques de Molay, ainsi que de nombreux dignitaires, furent

condamnés à périr sur le bûcher. Leurs biens furent en partie transmis aux

hospitaliers.

3° Autres ordres militaires –

Les templiers et les

hospitaliers ne furent pas les seuls ordres religieux et militaires en Terre

Sainte, comme nous allons le voir à présent.

a) Ordre des chevaliers

teutoniques : cet ordre, fondé par l’Empereur Frédéric I° Barberousse suite

à la première croisade, était à l’origine constitué d’un groupe de

chevaliers germanophones (constitué plusieurs décennies auparavant.). Mais

les chevaliers teutoniques étaient cependant soumis à l’Ordre des

hospitaliers.

Les chevaliers teutoniques

affirmèrent leur dévouement aux pèlerins germaniques et à la défense de la

Terre Sainte. Leur point de ralliement était l’église Sainte Marie,

fondée par un pèlerin allemand.