|

1° Le second ministère de

Richelieu (février 1820 à décembre 1821) – Suite au départ de Decazes,

Louis XVIII décida de rappeler le duc de Richelieu, qui avait été approché

au cours des jours précédents.

Ce

dernier, connu pour sa modération, souhaitait mettre en place un ministère

de consensus (rappelons que l’objectif du roi n’était pas de mettre en place

un gouvernement contrôlé par les Ultras.).

Pasquier conservait le ministère des Affaires étrangères ; le comte de Serre

retrouvait le portefeuille de la Justice ; Marie Charles César Florimond

de Fay, comte de Latour-Maubourg et Pierre Barthélémy, baron

Portal, étaient confirmés à la Guerre et à la Marine ; les Finances étaient

cédées à Antoine, comte Roy ; l’Intérieur à Joseph Jérôme,

comte Siméon.

Bien que s’étant ralliés à l’Empire lors du règne de Napoléon, les ministres

promulguèrent une série de lois conservatrices : la loi sur la liberté

individuelle (28 mars 1820.), permettant de détenir en prison les

personnes suspectées de comploter contre le roi ou la sûreté de l’Etat ;

loi sur les journaux (30 mars 1820.), remettant en place le système de

l’autorisation préalable,

et contraignant les journalistes à présenter leurs textes devant une

commission de censure avant toute publication ; loi du double vote

(30 juin 1820.), quant à elle, permettait aux électeurs payant le cens le

plus élevé de voter deux fois.

Ces quelques mesures furent particulièrement mal appréciées par les libéraux

et une partie de la population. Ainsi, la loi sur la presse condamnait à

court terme les journaux les plus hostiles au pouvoir ; la loi sur le double

vote favorisait les Ultras, qui le nouveau mode de scrutin favorisant les

plus riches.

C’est à partir de cette date que les contestations se firent de plus en plus

véhémentes, libéraux, bonapartistes et républicains n’acceptant plus de

servir un régime bafouant la charte de 1814.

De

nombreux contestataires se rapprochèrent alors de Marie-Joseph Paul Yves

Roch Gilbert du Motier, marquis de La Fayette.

Ce dernier, bien que n’ayant pas de responsabilité politiques, restait dans

les mémoires comme le vainqueur de la

guerre d’indépendance américaine

et l’homme providentiel des débuts de la Révolution française.

Le marquis de La Fayette, 1824.

La

Fayette fut ainsi associé à plusieurs sociétés secrètes, telles que les

Amis de la vérité, l’Association de janvier, etc.

Malgré les contestations engendrées par les mesures votées précédemment, les

élections de novembre 1820 entraînèrent l’arrivée de nombreux Ultras au sein

de l’assemblée (à noter que certains électeurs, défavorables au

gouvernement, furent exemptés d’impôts afin de les empêcher de voter.).

Suite à ces élections, le duc de Richelieu décida de faire rentrer Jean

Baptiste Villèle au sein du gouvernement, mais ne lui confia pas de

portefeuille (l’objectif était de ce concilier les faveurs des Ultras, dont

le nouveau ministre était un des chefs.).

Preuve de la supériorité des Ultras au sein de la Chambre des députés, fut

votée en avril 1821 une loi interdisant à un député de prendre la parole

dans le cas où il aurait été appelé deux fois à l’ordre par le président.

Alors que les séances à l’assemblée étaient de plus en plus houleuses, les

députés apprirent la mort de Napoléon dans le courant de l’été (l’Empereur

déchu, exilé à Sainte Hélène, était décédé le 5 mai 1821.). Cette nouvelle

rapprocha les libéraux des bonapartistes, qui devinrent dès lors plus

conciliants.

Procession funèbre sur l'île de Sainte Hélène, suite au décès de Napoléon.

Le

duc de Richelieu, alors en position délicate, ne tarda guère à voir son

assise vaciller. Ainsi, Villèle décida de quitter le gouvernement en juillet

1821, le premier ministre ayant refusé de leur confier un poste ; en octobre

de la même année, les élections législatives furent une victoire pour les

Ultras, qui parvinrent à l’emporter face aux candidats du gouvernement ;

enfin, les ultraroyalistes décidèrent de s’allier avec les libéraux les plus

révolutionnaires afin de faire tomber le ministère.

Face à une chambre des députés de plus en plus ingouvernable, Richelieu

menaça les députés d’une dissolution. Toutefois, le premier ministre n’étant

pas soutenu par Louis XVIII, il décida de démissionner une seconde fois, le

13 décembre 1821.

2° Le gouvernement de Villèle sous Louis XVIII (décembre 1821

à septembre 1824) – A l’annonce du départ de Richelieu, Charles, comte

d’Artois (le frère cadet de Louis XVIII.), fut chargé de constituer un

nouveau gouvernement. Ce dernier accorda donc sa confiance à Jean Baptiste

Villèle, membre influent des Ultras.

Portrait de Jean Baptiste Villèle.

a) La constitution d’un nouveau gouvernement : le nouveau ministère

fut particulièrement différent du précédent, tous les anciens ministres

ayant été renvoyés. Ainsi, Villèle récupéra le portefeuille des Finances ;

Mathieu Jean Félicité,

duc de Montmorency-Laval, reçut les Affaires étrangères ; Jacques Joseph,

comte de Corbière, eut l’Intérieur ; Pierre Denis, comte de

Peyronnet, la Justice ;

Aimé Marie Gaspard,

vicomte de Clermont-Tonnerre, la Marine ; et

Claude Victor Perrin,

la Guerre.

Le

25 mars 1822, la Chambre des députés vota une nouvelle loi sur la presse,

augmentant le nombre de délits ainsi que les peines encourues. Ainsi, afin

d’éviter de nombreux procès, les journaux hostiles au gouvernement furent

contraints de modérer considérablement leurs propos.

Puis, le 17 août 1822, Villèle reçut le titre de comte des mains de Louis

XVIII (l’objectif était vraisemblablement de rabrouer Clermont-Tonnerre, qui

n’était que vicomte, et qui n’appréciait guère obéir à Villèle.).

b)

Villèle contre la charbonnerie : dès le début de son mandat, le comte

de Villèle s’attaqua à la charbonnerie, un mouvement français

d’origine italienne (à l’origine, les carbonari souhaitaient

l’indépendance et l’unification de la péninsule italique.).

Cette société secrète était composée en majorité de jeunes, de bonapartistes

et libéraux. Ces derniers, avocats, médecins, commerçants ou militaires,

n’appréciaient ni la restauration, ni le traité de 1815. L’objectif des

conjurés était donc de renverser les Bourbons, mettre en place une assemblée

constituante, rétablir la liberté de la presse et des cultes.

A

Paris, la charbonnerie réunissait près de 4 000 personnes, mais était aussi

présente en Province (est, nord et région du Rhône.). Toutefois, le

mouvement ne fut jamais guère dangereux, les conspirations échouant en

raison de l’inexpérience des conjurés.

C’est en septembre 1822 que furent inculpés les quatre sergents de La

Rochelle, de jeunes militaires

hostiles à la restauration et membres de la charbonnerie. Les quatre

prévenus, déclarés coupables de haute trahison, furent alors guillotinés sur

la place de l’Hôtel de Ville.

L'exécution des quatre sergents de La Rochelle.

De

nombreux militaires et civils étant incarcérés en raison de leurs liens avec

la charbonnerie, le mouvement finir par s’éteindre au fil des mois.

c)

Villèle contre les universités : lors de la rentrée de septembre

1822, Villèle décida de s’attaquer aux universités. En effet, de nombreux

étudiants, conspuant l’autorité royale, avait fait preuve d’un trop grand

attachement au libéralisme.

Ainsi, l’école de médecine et l’école de droit furent fermées en novembre ;

l’école normale supérieure fut supprimée (elle n’ouvrit à nouveau ses portes

qu’en 1826.) ; enfin, le corps enseignant fut épuré (Villèle fit alors

rentrer de nombreux ecclésiastiques au sein des universités.).

En

novembre 1822, les élections législatives donnèrent la victoire aux

candidats du gouvernement, Villèle ayant ordonné de faire pression sur les

électeurs.

3° La campagne d’Espagne (1822 à 1823) – Suite à la

défaite de Napoléon, le roi d’Espagne Ferdinand VII avait finalement

retrouvé son trône. Toutefois, alors qu’il souhaitait mettre en place une

monarchie absolue, de nombreux libéraux souhaitaient remettre en vigueur la

constitution de mars 1812

(qui avait été votée lors du règne de Joseph I°, frère aîné de

Napoléon.)

Dans un premier temps, Ferdinand VII tenta de résister ; puis, acculé, il

décidé de faire appel à la Sainte Alliance.

a)

Tergiversations en France (été 1822) : si le vicomte de

Clermont-Tonnerre, faisant passer des armes et de l’argent aux royalistes

espagnols, Villèle était opposé à une intervention de la France dans ce

conflit.

Ainsi, le premier ministre savait que cette nouvelle campagne, en plus

d’être incertaine (développement de la charbonnerie au sein de l’armée.),

serait particulièrement couteuse. Par ailleurs, Villèle redoutait qu’une

intervention en Espagne ne soit impopulaire.

Les Ultras, au contraire, voyaient là une occasion de redorer le blason des

Bourbons, ainsi que de réussir où Napoléon avait échoué.

En

octobre 1822, les puissances européennes se réunirent lors du Congrès de

Vérone. La France, qui jusque là s’était contentée de déployer des

forces sur la frontière pyrénéenne, fut alors chargée d’intervenir en

Espagne.

b)

La nouvelle campagne d’Espagne (printemps à automne 1823) : Villèle

et Louis XVIII, ayant constaté que les membres du gouvernement étaient

favorables à une intervention, décidèrent alors de mettre en place une

expédition vers l’Espagne.

Le

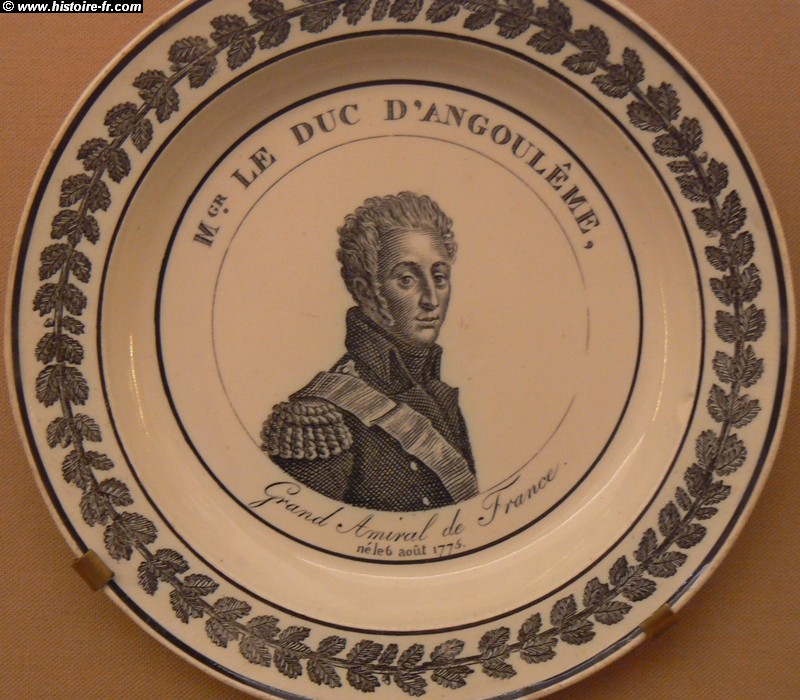

commandement de la campagne fut alors confié à Louis Antoine d’Artois,

duc d’Angoulême (ce dernier était le fils aîné de Charles, comte d’Artois,

frère cadet de Louis XVIII.).

Louis Antoine d'Artois, duc d'Angoulême, début du XIX° siècle,

musée de la Marine, Paris.

Traversant les Pyrénées à la tête de 80 000 hommes le 7 avril 1823, le duc

d’Angoulême fut bien accueilli par les espagnols royalistes, le clergé et la

paysannerie (ceux-là même qui avaient lutté contre Napoléon dix années

auparavant.).

L’armée des libéraux, constatant l’avance des Français, décida alors de

reculer.

Le

24 mai, les Français entrèrent dans Madrid au terme d’une simple promenade

militaire. Ferdinand VII, quant à lui, avait été capturé par les libéraux et

emmené avec eux à Séville. Toutefois, voyant les Français approcher une fois

de plus, les insurgés décidèrent de se replier vers Cadix, emportant avec

eux leur souverain prisonnier.

Arrivant devant Cadix, le duc d’Angoulême décida d’assiéger la cité (30 août

1823.). Pendant plusieurs jours, les assiégés tentèrent de résister, mais

l’arrivée des navires français dans la rade de Cadix enleva tout espoir de

victoire aux libéraux.

Résignés, ces derniers décidèrent de capituler le 20 septembre 1823.

Ferdinand VII fut alors restauré, et décida alors de mettre en place une

Terreur blanche. Le duc d’Angoulême, soucieux d’éviter une nouvelle guerre

civile, proposa au souverain espagnol de promulguer une amnistie, en vain.

Louis Antoine d’Artois décida alors de rentrer à Paris, alors que Ferdinand

VII annulait tous les décrets adoptés de force lors de sa captivité (dont la

reconnaissance de la constitution de 1812.).

Lieutenant général en tenue de société, 1822-1830, musée des Invalides,

Paris.

A

noter cependant que si Cadix était tombée, de nombreuses cités étaient

encore entre les mains des libéraux à l’automne 1823. Ainsi, manquant de

matériel de siège, les Français ne prirent certaines villes du nord du pays

qu’au cours de l’hiver (Pampelune, Saint Sébastien, Barcelone, etc.).

La

campagne d’Espagne avait été victorieuse, mais il fut toutefois décidé de

laisser en place un corps d’occupation de 45 000 hommes (à noter que la

péninsule ibérique ne fut évacuée qu’à partir de 1828.).

4° La mort de Louis XVIII (septembre 1824) – En décembre

1823, Villèle décida de dissoudre la Chambre des députés. Les élections

législatives de février 1824, conformément aux attentes du gouvernement,

furent alors un succès.

Ainsi, les royalistes et les Ultras remportèrent la grande majorité des

sièges, les libéraux devant s’en contenter d’une quinzaine.

Par ailleurs, les bonapartistes furent moins hostiles en raison de la

campagne d’Espagne (expédition qui avait rallié l’armée aux Bourbons.) ; La

Fayette, parti visiter les Etats Unis, avait emporté avec lui son goût pour

la conspiration.

Enfin, c’est à partir de cette date que l’opposition, peu présente au sein

de l’assemblée, commença à se faire plus présente dans la presse.

Le

9 juin, les députés de la chambre

retrouvée

(selon les mots de Louis XVIII.),

votèrent une loi prévoyant le renouvellement total de l’assemblée tous les

sept ans. Puis, à la mi-août, la censure fut renforcée, entraînant la

suppression de nombreux journaux.

Louis XVIII, qui avait toujours tenté de préserver les acquis de la

Révolution française et de l’Empire, était alors en très mauvaise santé. Ce

dernier, souffrant l’hydropisie et l’artériosclérose, fut contraint de

s’aliter en septembre 1824.

A

l’issue d’une agonie longue de trois jours, le roi de France expira le 16

septembre 1824.

La mort de Louis XVIII.

|