|

Faux ! La théorie selon laquelle l'homme descend du singe fait suite à la

diffusion de l'ouvrage De l'origine des

espèces, publié en 1859 par le naturaliste anglais Charles

Darwin.

Toutefois, si ce dernier ne formula jamais une telle idée dans son ouvrage,

elle fut toutefois diffusée par les partisans de la théorie de l'évolution,

dans un souci de simplification.

Charles Darwin.

Dès l'Antiquité, les philosophes s'intéressèrent à la question des

origines de l'humanité, proposant des théories

« évolutionnistes

» (Anaximandre pensait que l'homme avait évolué à partir de

créature aquatiques ; Empédocle considérait que nous étions

apparentés aux animaux ; selon Saint Augustin, Dieu, bien

qu'immuable, avait créé un monde ne l'étant pas) ou

« fixistes

»

(Aristote proposait une échelle de la nature, l'homme se trouvant

au sommet de la perfection).

A u Moyen-âge,

la majorité des écrits grecs furent perdus (bien qu'ils furent diffusés

dans le monde musulman), l'Eglise imposant un point de vue fixiste,

similaire à celui d'Aristote, plaçant Dieu au sommet de l'échelle

naturelle.

Au XVIII° siècle, la découverte de fossiles de

créatures disparues ébranla les conventions fixistes. Ainsi, plusieurs

scientifiques travaillèrent sur l'origine des espèces, tentant malgré

tout d'opérer une liaison avec les écrits bibliques. Ainsi,

le naturaliste français Georges

Louis Buffon,

partisan du transformisme, publia Histoire générale des

animaux en 1749, exposant l'idée selon laquelle certains mammifères

auraient dégénéré depuis la Genèse (le lion serait devenu chat, le

cheval serait devenu âne, etc.). En 1797, l'anatomiste français

Georges Cuvier publia Tableau élémentaire de l'histoire naturelle

des animaux, dans lequel il exposait ses thèses catastrophistes

(théorie selon laquelle il y aurait eu plusieurs créations

entrecoupées de catastrophes, ce qui permettait de concilier les

fossiles d'espèces éteintes avec les récits bibliques).

Georges Louis Buffon (à gauche) ;

Georges Cuvier (à droite).

La première théorie véritablement scientifique, concernant l'évolution

des espèces, fut formulée par le naturaliste français Jean Baptiste

de Lamarck, qui publia Philosophie zoologique en 1809. Ce

dernier, critiquant la génération spontanée, énonça deux

principes évolutifs : la complexification progressive des êtres vivants,

ainsi que leur adaptation à leur milieu naturel. Les travaux de Lamarck,

bien que critiqués à l'époque, parvinrent malgré tout à diffuser les

idées transformistes.

Jean Baptiste de Lamarck.

Lorsque Darwin commença à rédiger son ouvrage, à compter de 1837, il

convient de préciser qu'il travailla principalement sur des fossiles

d'animaux et non d'êtres pré-humains, qui étaient fort rares à cette

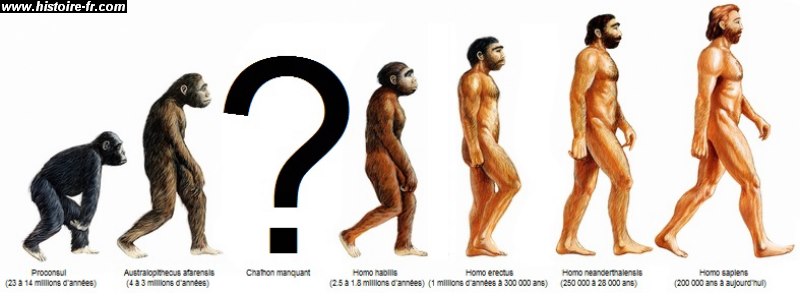

époque. Ainsi, à la fin du XIX° siècle, l'on pensait que

l'évolution s'était effectuée selon un

schéma linéaire. C'est ainsi qu'apparut la théorie du chaînon

manquant, qui permettrait d'expliquer la transition entre le singe et

l'homme. Toutefois, un tel fossile n'existant pas, les détracteurs de

Darwin, partisans du créationnisme,

arguèrent que si le chaînon manquant n'existait pas, cela constituait la

preuve que théorie de l'évolution était erronée.

Cependant, la découverte des fossiles pré-humains fut particulièrement

longue : l'australopithèque, apparu il y a 4.5 millions d'années,

fut découvert en 1924

; l'Homo Habilis (2.5 millions d'années) en 1964 ; l'Homo

Erectus (1.3 millions d'années) en 1894 ; et l'Homo neanderthalensis

(ou homme de Néanderthal) en 1856.

Schéma linéaire

de l'évolution de l'humanité, faisant apparaître un "chainon manquant",

hypothétique liaison entre l'Homme et le signe.

Aujourd'hui, alors que nous disposons d'une grande quantité de fossiles,

il apparait clairement que l'évolution ne fut pas linéaire mais

buissonnante. Ainsi, la théorie du chaînon manquant apparait désormais

comme désuète, même si certains paléontologues tentent de trouver le

dernier ancêtre commun aux hommes et au singe (cette datation évoluant

au gré des découvertes, l'on estime à l'heure actuelle qu'elle serait

située entre 7 et 6 millions d'années).

L'idée reçue selon laquelle l'homme descend du singe est donc erronée,

comme nous avons pu le constater. Ainsi, il est plus juste de dire que ces

deux espèces possèdent des ancêtres communs (Darwin parlait de

« caractéristiques communes »), ce qui constitue néanmoins une vérité

de La Palice, dans la mesure ou l'homme possède des ancêtres communs

avec toutes les créatures vivantes de la planète, animales comme

végétales.

|