|

1° Avant propos – Il faut bien avouer que lorsque l’on aborde la

question de la monarchie romaine, l’on se pose toujours la question

suivante : où s’arrête la légende et où commence l’Histoire ? Aujourd’hui,

l’on estime que l’existence des quatre premiers rois de Rome (Romulus,

Numa Pompilius, Tullus Hostilius et Ancus Martius.)

relève vraisemblablement du mythe. Par contre, l’existence réelle de leurs

successeurs, même si elle n’est pas encore totalement prouvée

historiquement, semble cependant moins incertaine.

2° Le règne de Numa Pompilius –

Lorsque Romulus disparut, il laissa Rome dotée d’un territoire bien plus

grand qu’à sa création, et protégée par une armée suffisamment puissante

pour inspirer la crainte à ses ennemis.

En 715 avant Jésus Christ, soit après plus d’un an

d’interrègne, les Romains mirent sur le trône un gendre de Titus Tatius : le

Sabin Numa Pompilius.

Pièce de monnaie romaine à l'effigie de

Numa Pompilius, I° siècle avant Jésus Christ.

Ce dernier, au cours de son règne, décida de

réorganiser la vie religieuse à Rome : il créa les pontifes, les flamines,

les prêtres saliens et un calendrier de douze mois (divisé en jours fastes

et néfastes.) ; il fit édifier le temple de Janus (dont les portes étaient

ouvertes en temps de guerre et fermée en temps de paix.) et le temple de

Vesta.

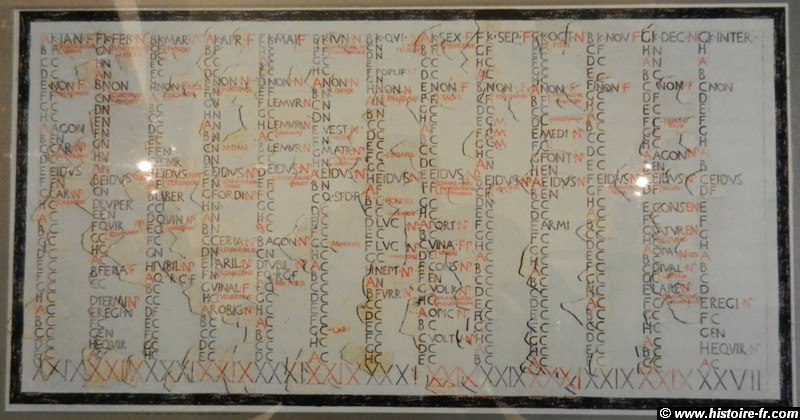

Calendrier romain (en haut) et sa

reconstitution (en bas), vers 70 avant Jésus Christ, musée

national de Rome, Rome (à noter qu'on peut y voir les 12 mois de l'année,

plus un 13° mois intercalaire, le nombre de jours par mois étant inscrit en

chiffres romains en bas de chaque colonne. Les jours de la semaine sont au

nombre de huit, que l'on retrouve sur la moitié gauche de chaque colonne, de

A à H. Les inscriptions en rouge correspondent à des fêtes religieuses).

Temple de Vesta, érigé vers le V° siècle

avant Jésus Christ, Rome.

Les pontifes, tout d’abord, étaient les gardiens

de la religion romaine : ils avaient donc pour mission de veiller à ce que

les cultes soient correctement pratiqués. Ils s’occupaient aussi des temples

qui ne possédaient pas leur propre clergé.

Les pontifes étaient assemblés autour de leur

chef, le grand Pontife (il était élu par cooptation, et la charge était à

vie.). Ce dernier avait pour tâche de nommer les prêtres (en particulier les

flamines et les vestales, dont nous reparlerons plus tard.), de consacrer

les édifices de la cité, et enfin de conserver les livres sacrés et les

archives de Rome. Notons cependant que la fonction de grand Pontife évolua

au fil des siècles.

Les flamines, quant à eux, formaient un collège de 15 prêtres, trois

étant choisis par le grand Pontife, douze étant élus par la plèbe.

Les trois premiers flamines étaient le flamines dialis (chargé du

culte de Jupiter.), le flamines martialis (chargé du culte de Mars.),

et le flamines quirinalis (chargé du culte de Quirinus.). Les douze

autres flamines servaient des divinités mineures.

Ces prêtres, nommés à vie, portaient toujours sur la tête un bonnet de cuir

blanc, l’apex, symbole de leur fonction.

Buste d'un flamine, III° siècle après

Jésus Christ, musée du Louvre, Paris.

Les flamines devaient respecter une

longue liste d’interdits, mais bénéficiaient d’avantages sociaux prestigieux

en contrepartie. En outre, une flamme restait toujours allumée dans les

temples dont ils avaient la charge.

Les prêtres saliens, en charge du culte du dieu Mars, étaient élus par

cooptation au sein des patriciens. Ils formaient deux collèges de 12 membres

chacun : les saliens du Quirinal et les saliens du Palatin. Ils avaient pour

fonction de conserver les douze boucliers sacrés. Selon la légende, le dieu

Mars avait fait cadeau aux hommes d’un bouclier, que Numa Pompilius trouva

un soir chez lui. Devinant que le cadeau était d’origine divine, il en fit

confectionner 11 autres, tous identiques à l’original, afin d’éviter tout

risque de vol ou de profanation. Ces boucliers, qui étaient en forme de ‘8’,

étaient exhibés au cours de deux fêtes romaines de grande envergure : en

effet, les Romains ne faisaient à l’origine la guerre que de mars à octobre.

Une première cérémonie avait donc lieu en mars, au début de la saison de la

guerre ; une autre avait lieu en octobre, au cours de laquelle les armes des

guerriers étaient purifiées.

Numa était considéré comme un roi si sage que certaines légendes racontent

qu'il rencontra le savant Pythagore à plusieurs reprises. Cela est cependant

impossible, ce dernier ayant vécu au cours de la seconde moitié du VI°

siècle avant Jésus Christ.

Numa Pompilius et Pythagore,

enluminure du XV° siècle.

Numa mourut en 673 avant Jésus Christ.

3° Le règne de Tullus Hostilius – Suite à la mort du roi,

un interrègne d’un an survint alors. Ce n’est que l’année d’après, en 672

avant Jésus Christ, que Tullus Hostilius monta sur le trône (il était, selon

la légende, le petit fils d’un Romain qui s’était illustré au cours de la

guerre contre les Sabins.).

Mais Tullus Hostilius, contrairement à son prédécesseur, était un roi

guerrier. Tout d'abord, il combattit les Étrusques des cités de Véies et de Fidènes.

La victoire de Tullus Hostilius sur

les habitants de Véies et de Fidènes, par Guiseppe CESARI, XVII° siècle.

Cependant,

le conflit le plus connu fut celui qui opposa Rome à sa grande rivale, Albe

la Longue.

Cette cité avait été fondée des siècles avant Rome, et les Albains

considéraient les Romains comme leurs vassaux. Cependant, afin d’éviter une

guerre coûteuse en argent et en hommes, les dirigeants de Rome et d’Albe

décidèrent que seuls six guerriers s’affronteraient (soit trois champions

par ville.) : les Romains furent représentés par les Horaces ; les Albains

par les Curiaces. Les champions de Rome étaient frères, tout comme les

champions d’Albe.

Le serment des Horaces, par

Jacques Louis DAVID, 1784, musée du Louvre, Paris.

Le

combat commença alors. Les trois Curiaces furent blessés par leurs

adversaires, mais ils parvinrent néanmoins à tuer deux de leurs ennemis. Le

Horace survivant décida alors de prendre la fuite, sachant qu’il ne pourrait

lutter contre les trois Curiaces. Cependant, comme nous venons de le dire,

ces derniers étaient blessés. De ce fait, le Horace se savait avantagé dans

un duel singulier, et attendit donc que les Curiaces se séparent. Puis, il

bondit sur eux, et les tua l’un après l’autre.

Horaces contre Curiaces, par Valerius

Maximus, enluminure issue de l'ouvrage

Facta et dicta memorabilia

(traduction de Simon de Hesdin et de Nicolas de Gonesse), France, XV°

siècle.

Horaces contre Curiaces, par Titus

Livius, enluminure issue de l'ouvrage Ab urbe condita

(traduction de Pierre Bersuire), France, XV°

siècle.

Bataille entre les Horaces et les

Curiaces, par Guiseppe CESARI, XVII° siècle.

En

rentrant à Rome, Publius Horatius, le Horace survivant, rencontra sa

sœur, qui était la fiancée d’un des Curiaces. Cette dernière reprocha à son

frère d’avoir occis son amant, et Horatius, hors de lui, transperça la jeune

fille d’un coup d’épée (le Horace fut condamné à mort pour ce crime mais fut

cependant acquitté.).

La

légende raconte que plus tard, en 641 avant Jésus Christ, Tullus Hostilius

se brouilla avec Jupiter (le roi avait mal organisé un culte en l’honneur du

dieu.). Ce dernier jeta alors un éclair sur le palais du roi, qui mourut

brûlé vif au cours de l’incendie de sa demeure.

4° Le règne d’Ancus Martius – Suite à la mort de Tullus

Hostilius, il y eut une brève période d’interrègne. Puis, ce fut Ancus

Martius qui fut élu roi, en 641 avant Jésus Christ. Ce dernier était un

Sabin, dont le grand père, Numa Marcus était le gendre de Numa Pompilius (ce

dernier était donc l’arrière grand père d’Ancius Martius.).

Ancus Marcus commença par restaurer le bon déroulement des pratiques

religieuses (que Tullus Hostilius avait quelque peu négligées), puis créa le

collège des fétiaux.

Les fétiaux étaient des prêtres dont le but était de veiller à ce que la

pax deorum (la ‘paix des dieux’.), unissant les dieux et les Romains, ne

soit pas brisée. En fait, les fétiaux devaient présenter chaque guerre menée

par Rome comme juste et légitime. Si tous les rites étaient scrupuleusement

respectés, Rome menait alors une bellum iustum (une ‘guerre juste’.).

Si les Romains échouaient, ce n’était donc non pas à cause de leur

infériorité, mais parce que les rites n’avaient pas été effectués de manière

conforme à la tradition. Ils avaient aussi pour tâche de sacraliser les

traités (les rendre sacer.), et de les placer sous la protection de

Rome.

Notons au passage que les conflits que menèrent les Romains furent

extrêmement nombreux, et qu’au final, les portes du temple de Janus se

trouvèrent fermées moins d’une dizaine de fois en un millier d’années.

Par la suite, Ancus Martius décida d’accroître la taille de la cité. Il fit

édifier le pont sublicius, un pont en bois franchissant le Tibre (le plus

ancien pont de Rome.), fit construire le Tullianum, une prison

souterraine, creusée sur le flanc du Capitole, et décida aussi d’élever de

nouvelles fortifications. Ancius Martius aurait aussi ouvert la cité à la

mer, en bâtissant le port d’Ostie.

Mais le roi de Rome fut aussi un guerrier : il combattit les Latins et les

Étrusques (originaires des cités de Véies et de Fidènes.).

Ancus Martius mourut en 616 avant Jésus Christ.

5° Le règne de Tarquin l’Ancien – À la mort d’Ancus

Martius, ce fut Tarquin l’Ancien, tuteur des fils du défunt, qui fut

élu roi. Il fut le premier roi étrusque.

En

effet, Tarquin l’Ancien était Etrusque par sa mère Tanaquil, et

d’origine corinthienne par son père Démarate. Le couple s’installa

par la suite à Rome, où Tarquin ne tarda pas à se faire remarquer par le roi

(le jeune homme était lieutenant au cours de l’affrontement contre Véies et

Fidènes.). Ancus Marcius, par la suite, se lia d’amitié avec Tarquin, et fit

de lui le tuteur de ses enfants.

En

616 avant Jésus Christ, à la mort du roi, Tarquin tenta de se concilier les

faveurs de la plèbe. Faisant en sorte de précipiter l’élection (les enfants

d’Ancus Martius allaient bientôt être majeurs.), Tarquin parvint à se faire

élire souverain.

Comme nous l’avons dit précédemment, à partir de l’accession au trône de

Tarquin, l’Histoire commence à prendre le pas sur le mythe.

Le

nouveau roi commença par placer 100 de ses partisans au sénat, dont le

nombre de membres s’éleva alors à 200. Dès lors assuré qu’il ne serait pas

entravé par les sénateurs, Tarquin se lança dans une politique de grands

travaux. Il fut en effet un roi bâtisseur : il fit construire le forum

(le lieu où les citoyens romains se rendaient pour discuter politique et

économie.), le Circus Maximus (le grand cirque.), et la cloaca

maxima (les égouts.).

Vestiges du Circus Maximus, Rome, été

2013.

La Cloaca Maxima.

Tarquin dut cependant se battre, à plusieurs périodes de son règne. Les

conflits les plus importants l’opposèrent aux Sabins et aux Latins, qu’il

parvint à vaincre, mais non sans mal. Rome s’empara alors d’un grand nombre

de leurs possessions.

En

575 avant Jésus Christ, Tarquin l’ancien fut assassiné par les fils d’Ancus

Martius, désireux de s’emparer enfin du pouvoir. Cependant, ces derniers ne

furent pas récompensés de leur crime, car ce fut Servius Tullius,

gendre de Tarquin, qui monta trône suite à la mort de son beau père.

6° Le règne de Servius Tullius – Le nouveau souverain

accéda donc au pouvoir en 575 avant Jésus Christ. Ce dernier désirait mieux

connaître ses administrés afin de mieux les contrôler. Il commença donc par

recenser la population (l’on comptait à l’époque 83 000 citoyens.), puis la

divisa en cinq classes. Par la suite, il instaura le cens, un impôt direct

proportionnel aux richesses de chaque citoyen. De cette manière, Servius

Tullius put modifier la constitution et instaurer un vote censitaire,

privant ainsi la plèbe de toute participation politique.

Le

roi découpa aussi les quartiers de la ville en quatre tribus urbaines :

regio Suburana, regio Esquillina, Regio Collina et

regio Palatina. Enfin, Servius Tullius agrandit considérablement le

territoire de Rome, et décida alors de mettre en œuvre de vastes travaux

publics.

D’un point de vue militaire, le roi dut lui aussi, tout comme ses

prédécesseurs, lutter contre les Sabins.

Mais, au fil des années, Servius Tullius, se rendant compte du peu d’appui

que lui apportaient les patriciens, tenta alors de se rapprocher des

plébéiens, qu’il avait trahis en instaurant le système censitaire. Cette

politique démagogique lui fut fatale : en 534 avant Jésus Christ, il fut

assassiné par sa fille et son mari, Tarquin le Superbe.

L'assassinat de Servius Tullius, par

Boccace, enluminure issue de l'ouvrage de casibus, France, XV°

siècle.

7° Le règne de Tarquin le Superbe – Tarquin le Superbe

était le fils de Tarquin l’Ancien,

mais son règne ne fut pas aussi prestigieux que celui de son père.

En

fait, Servius Tullius avait marié ses deux filles aux deux fils de Tarquin

l’ancien (Tarquin le Superbe et Arruns.) afin d’éviter toute

tentative de coup d’Etat de la part de ces derniers.

Cependant, Tarquin et sa belle soeur Tullia tombèrent amoureux l’un

de l’autre. Par la suite, Arruns et l’épouse de Tarquin disparurent, et les

deux amants voulurent s’épouser. Ce dernier refusa cependant. C’est alors

que Tullia poussa Tarquin à faire reconnaître ses droits sur le trône. Ce

dernier, à la tête d’une escouade, envahit le forum, cherchant à gagner des

sénateurs à sa cause. Servius Tullius intervint alors, mais Tarquin le jeta

vers ses alliés qui le tuèrent. Certaines sources racontent que le char de

Tullia roula sur le cadavre de son père, alors qu'elle rejoignait son mari.

Tullia profanant le corps de Servius

Tullius, par Valerius MAXIMUS, enluminure issue de l'ouvrage Facta et dicta memorabilia,

Bruges, Belgique, XV° siècle.

Devenu roi, Tarquin le Superbe décida de régner seul, ne pouvant faire

confiance ni à la plèbe, ni aux patriciens. Il tua un certain nombre de

sénateurs (favorables à Servius Tullius.) qui ne furent pas remplacés,

amoindrit les pouvoirs du sénat, confisqua les biens de ses adversaires

politiques (emprisonnant, exilant ou tuant ces derniers.), etc.

Tarquin décida en outre d’abolir la constitution de son prédécesseur, mais

acheva sa politique de grands travaux.

Le

roi de Rome dut aussi lutter contre les attaques extérieures : il combattit

les Latins à de nombreuses reprises, et vainquit les Volsques (son

fils, Sextus Tarquin, s’empara de Gabies.). Il renouvela cependant le

traité de paix avec les Etrusques.

Mais Tarquin le Superbe ne resta pas sur le trône jusqu’à la fin de ses

jours. Un évènement grave (sans doute légendaire.) allait précipiter sa

chute.

|