Mais ce texte, souvent présenté comme un édit de tolérance, mettait-il les

deux religions sur un pied d'égalité ? Reconnaissait-il vraiment le

protestantisme ? Et surtout, comment fut-il accueilli par les principaux

belligérants ?

Voici la définition que nous donne le

Petit Robert (édition 1990) au mot

« tolérance »

: nom féminin (1361 ; 1561 ; du latin tolerantia). 1.

Le fait de tolérer, de ne pas interdire ou exiger, alors qu'on le pourrait ;

liberté qui résulte de cette abstention. 2. Attitude qui consiste à

admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle

qu'on adopte soi-même. Voir compréhension, indulgence. 3.

Histoire religieuse (fin XVI°). Tolérance théologique,

ecclésiastique, religieuse, indulgence à l'égard de l'opinion d'autrui

sur les points de dogme que l'Eglise ne considère pas comme essentiels.

Courant. (1681). Le fait de respecter la liberté d'autrui en matière de

religion, d'opinions philosophiques, politiques.

Ainsi, force est de constater que le

terme de tolérance est à connotation variable au fil des époques, d'autant

qu'il existe d'autres sens au mot

« tolérer » :

2. Supporter avec patience (ce que l'on trouve désagréable, injuste).

Voir endurer, supporter. 3. (1689). Tolérer quelqu'un,

Admettre sa présence à contrecœur. Supporter (quelqu'un) malgré ses défauts.

L'édit de Nantes fut promulgué à une

époque où la France était troublée par les guerres de religion

depuis près d'un demi-siècle.

A la mort d'Henri III, dernier

membre de la dynastie des Valois, la couronne fut cédée à son cousin

Henri de Bourbon (le défunt n'avait pas eu d'enfants). Le nouveau

souverain, protestant, avait eu une jeunesse turbulente ; cependant, il

s'était finalement rapproché d'Henri III, qui souhaitait bénéficier de son

aide pour lutter contre la Sainte Ligue.

C'est ainsi que les deux hommes assiégèrent Paris, alors entre les mains des

catholiques, à l'été 1589.

Procession de la ligue dans l'île de la

Cité, par François II BUNEL, fin du XVI° siècle, musée Carnavalet, Paris.

A l'annonce de la mort du roi, Henri IV

refusa d'abjurer, mais annonça qu'il protégerait la religion catholique et

que le protestantisme serait toléré. Cependant, ce discours ne satisfit pas

les différents belligérants, et les ligueurs enfermés dans Paris

décidèrent de céder la couronne de France à Charles I°, duc de

Bourbon (il s'agissait de l'oncle d'Henri IV).

Charles I°, duc de Bourbon, école française, fin du XVI°

siècle, musée Carnavalet, Paris.

Cependant, ce dernier mourut en 1590,

laissant la Sainte Ligue au dépourvu. Henri IV décida alors de profiter de

la situation, assiégeant à nouveau Paris à l'été 1590. Cependant, le roi de

France ne possédant pas de machines de siège, il fut contraint d'organiser

un blocus, qui fut finalement percé par les catholiques à l'automne.

Henri IV décida alors de lever le

siège, préférant assiéger Chartres (qui ouvrit ses portes en avril 1591),

puis Rouen, en novembre de la même année. Cependant, les catholiques

parvinrent une fois encore à percer le blocus, en début d'année 1592.

En janvier 1593, les ligueurs

décidèrent de réunir les Etats Généraux à Paris, afin de trouver un

successeur à Charles X, décédé en 1590. A cette date, Henri IV se retrouvait

dans une situation précaire, car si

un nouveau souverain était élu, il risquait d'être reconnu par le pape, par

l’Espagne catholique, et par les cités encore entre les mains de la Sainte

Ligue. C'est ainsi que le roi de France, pressé par ses proches,

décida de se convertir au catholicisme, abjurant définitivement le

protestantisme en juillet 1593.

L'abjuration d'Henri IV, gravure issue de l'ouvrage

Histoire de France, par François GUIZOT, France, 1875.

En

France, l’annonce de la conversion du roi ne fut pas suffisante pour mettre

fin à la guerre, mais de nombreuses cités autrefois proches de la Sainte

Ligue décidèrent de faire défection (Aix en Provence,

Lyon, Meaux, etc.), considérant qu'il n'y avait plus lieu de se battre,

maintenant qu'Henri IV était officiellement catholique.

En mars 1594, le roi de France se dirigea vers Paris une troisième fois,

mais fut surpris par le bon accueil que lui réservait la population, lassée

de l'intransigeance de la ligue. D'ici

l'été, de nombreuses villes se rallièrent à Henri IV, comme Agen, Amiens,

Beauvais, Poitiers, Rouen, Sens, Troyes, etc.

Entrée de Henri IV dans Paris, par

François GERARD, XIX° siècle, château de Versailles, Versailles.

La Bretagne, dernière région hostile au roi de France, ne fit cependant

soumission que quatre années plus tard, en mars 1598.

C'est à cette occasion que Henri IV se rendit à Nantes, au mois d'avril,

date à laquelle il promulgua un édit de pacification, intitulé Edit de

Nantes en faveur de ceux de la religion prétendue réformée.

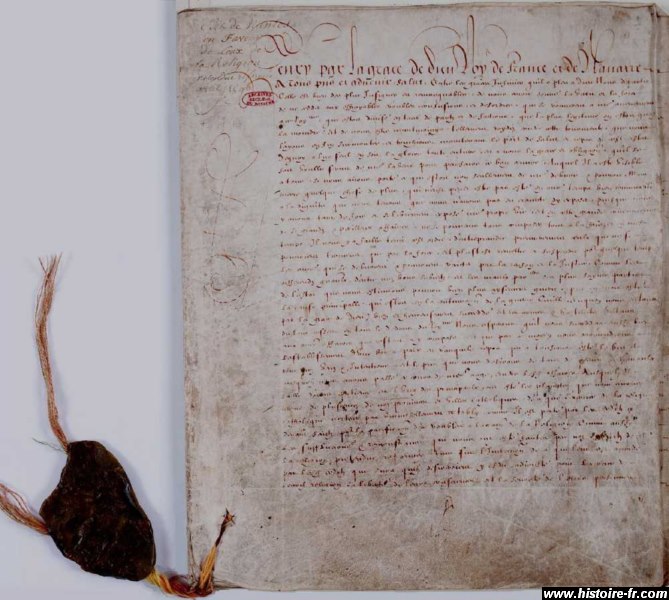

L'édit de Nantes, 1598.

Le

texte accordait la liberté de conscience à tous

les Français, cassant tous les décrets promulgués depuis le règne d'Henri

II. Dans la plupart des villes de France, catholiques et protestants

étaient à nouveau libres de pratiquer leur culte, mais un seul culte fut

autorisé dans certaines cités : le catholicisme à Paris, Rouen, Lyon, Dijon,

Toulouse, etc. ; et le protestantisme à La Rochelle, Montpellier, Montauban,

Sedan, etc.

Par ailleurs, afin de garantir l’application de ces

libertés, Henri IV accorda aux protestants 150 lieux de refuges environ,

dont 51 places de

sûreté (La Rochelle, Montpellier, Nîmes, Alès, etc.), chacune pouvant être

défendue par une armée de 30 000 soldats (ce qui entraina immanquablement la

constitution d'un véritable Etat dans l'Etat)

.

De

nos jours, l’on considère l’édit de Nantes comme un texte ayant fait

l’unanimité de par sa grande tolérance. Cependant, s'il accordait de

nombreuses places fortes aux protestants et autorisait le libre

exercice du culte, le protestantisme était toujours considérée comme

une

« religion

prétendue réformée. »

Ainsi,

les seigneurs convertis au protestantisme pouvaient exercer leur

culte dans leurs domaine (articles VII), mais si les protestants

étaient partout tolérés, il ne pouvaient faire exercice de leur

religion que dans certaines villes (article IX). Cependant, outre

les villes exclusivement catholiques que nous avons énoncées plus

haut, l'exercice du protestantisme était interdit à la Cour et dans

les armées du roi (articles XIV et XV). La publication d'ouvrages

protestants dans les villes catholiques était donc interdit (article

XXI). Par ailleurs, les protestants étaient tenus de respecter les

jours de fête catholiques (article XX), mais aussi de s'acquitter de

la dîme, qui était un impôt versé à l'Eglise, correspondant à

un dixième des récoltes (article XXV). A noter enfin qu'aucune

clause ne concernait le judaïsme ou l'islam, religions alors

considérées comme mineures.

En raison de ces

clauses restrictives, qui répondaient à un impératif politique en

cette fin de XVI° siècle, mais totalement désuètes aujourd'hui, l'on

ne peut décemment pas parler de

« modèle de tolérance »

à propos de l'édit de Nantes.

D'autant que ce

texte n'était pas particulièrement différents des précédents accords

de paix précaires signés lors des précédentes guerres de religion,

qui prévoyaient déjà à l'époque la liberté religieuse et la

concession de places fortes aux protestants.

Ainsi, tout comme les précédents traités entre catholiques et

protestants, l'édit de Nantes rencontra une fois encore l'opposition

des deux camps.

Cependant, il

convient de préciser qu'en 1598, après 50 années de guerres,

le nombre de

protestants avait particulièrement chuté. Par ailleurs, autant les seigneurs

convertis au protestantisme profitèrent de la minorité des enfants

de Catherine de Médicis

pour fomenter des troubles ; autant en 1598, le nouveau roi n'avait

rien d'un faible.