|

1° La manifestation du 15 mai 1848

– Comme nous l’avons vu précédemment, les élections d’avril 1848 avaient

entrainé l’élection de nombreux républicains du lendemain, hostiles aux

réformes sociales.

A

cette date, de nombreux républicains de la veille n’acceptaient pas

l’attitude conservatrice de nombreux députés, pas plus que l’immobilisme du

ministère des Affaires étrangères face aux insurrections qui avaient éclaté

dans toute l’Europe.

a)

D’une manifestation pacifique à une violente insurrection : les

républicains les plus radicaux décidèrent alors d’organiser une

manifestation le 15 mai 1848, accompagnés de nombreuses délégations

étrangères (Italiens, Polonais, etc.).

150 000 manifestants, réunis à la Bastille, marchèrent donc vers

la place de la Concorde, sous le prétexte de présenter une pétition à

l’assemblée demandant le soutien aux patriotes polonais.

Mais vers 13 heures, les manifestants envahirent le Palais Bourbon, siège de

l’assemblée. Ces derniers, ne rencontrant pas d’opposition armée, envahirent

alors les lieux dans un chaos indescriptible. Lamartine, tentant de rétablir

l’ordre, fut alors hué, certains émeutiers réclamèrent le rétablissement de

la Terreur, l’envoi d’une armée pour la Pologne, ainsi que la création d’un

impôt sur les riches.

Toutefois, les députés refusant de délibérer avant que le Palais Bourbon

soit évacué, un des manifestants, nommé Louis Huber, proclama la

dissolution de l’assemblée.

Les manifestants formèrent alors à la hâte un gouvernement insurrectionnel

(composé d’Armand Barbès, Louis Blanc, Ferdinand Flocon,

Alexandre Martin (dit l’ouvrier Albert.), et Alexandre

Ledru-Rollin.),

puis se rendirent à l’Hôtel de ville.

Armand

Barbès et l'ouvrier Albert.

Toutefois, Lamartine et Ledru-Rollin, membres de la commission exécutive,

envoyèrent la Garde nationale déloger les manifestants de l’Hôtel de ville.

Shako et tunique de la Garde

nationale, 1848-1851,

musée des Invalides, Paris.

Ainsi, les principaux chefs républicains furent arrêtés (Louis Huber,

l’ouvrier Albert, Louis Auguste Blanqui

et François Vincent Raspail

furent condamnés à de lourdes peines de prison.) ; Marc Caussidière,

préfet de Paris et républicain de la veille, fut démis de ses fonctions ;

enfin, le vicomte Amable Gaspard Henri de Courtais, commandant de la

Garde nationale, fut écroué pour n’avoir pas réprimé plus tôt la

manifestation.

b)

Bilan de la journée du 15 mai : au final, la journée du 15 mai ne fit

que fortifier la majorité dans la haine des manifestations ; ainsi, les

républicains modérés se rapprochèrent des conservateurs, laissant les

socialistes sur la sellette. Mais ce faisant, l’assemblée se coupait du

peuple de Paris… une rupture qui profitera plus tard à la propagande

bonapartiste.

2° Les élections législatives complémentaires (4 juin 1848) –

Peu de temps après les incidents du 15 mai 1848, furent organisées des

élections législatives complémentaires (l’objectif était d’élire 40 députés

supplémentaires.).

Toutefois, si ce scrutin entraina l’élection de nombreux royalistes, le

parti bonapartiste, mené par Louis Napoléon Bonaparte,

recueillit de plusieurs sièges à l’assemblée. Mais le leader de ce

mouvement, bien qu’élu à Paris et dans plusieurs département, préféra

néanmoins rester en Angleterre.

Louis Napoléon Bonaparte.

3° Les journées de juin 1848 – La violente manifestation

de mai 1848 avait révélé à la classe politique que de nombreux ouvriers des

ateliers nationaux (créés en février 1848 afin de lutter contre le

chômage dans la capitale.) avaient participé à l’émeute.

a)

La fermeture des ateliers nationaux (23 juin 1848) : en juin 1848,

l’idée d’une dissolution des ateliers nationaux semblait faire le consensus

entre l’assemblée, la commission exécutive et le gouvernement. En effet, les

ateliers coutaient cher (près de 150 000 francs par jour.),

et comme il n’y avait pas assez de travail pour tous, de nombreux ouvriers

étaient pratiquement payés à ne rien faire.

Si, dans un premier temps, l’assemblée se contenta de renvoyer en province

les ouvriers installés dans la capitale depuis moins de trois mois, afin de

diminuer les effectifs des ateliers, les conservateurs décidèrent de ne pas

baisser les bras.

Finalement, après avoir voté une loi contre les attroupements le 7 juin (les

manifestants étaient désormais contraints de se disperser à la première

somation.), l’assemblée décida le 21 juin de dissoudre les ateliers

nationaux.

Il

fut alors décidé d’envoyer sous les drapeaux tous les jeunes de 17 à 25

ans ; les plus âgés, quant à eux, devaient se rendre en province pour y

effectuer des travaux de terrassement.

Ainsi, un premier convoi devait se diriger vers la Sologne, afin de

défricher les marais de la région.

Cette mesure ne tarda guère à entrainer de nombreuses contestations, et les

premières barricades firent leur apparition dans les rues de Paris dès le 23

juin 1848.

Barricades érigées dans la rue de Saint Maur, lors des journées de juin

1848.

b)

Le déclenchement d’une nouvelle insurrection (24 au 26 juin 1848) :

apprenant que des centaines de barricades avaient été érigées dans les rues

de Paris, Arago, président du conseil, tenta de parlementer avec les

insurgés, mais en vain.

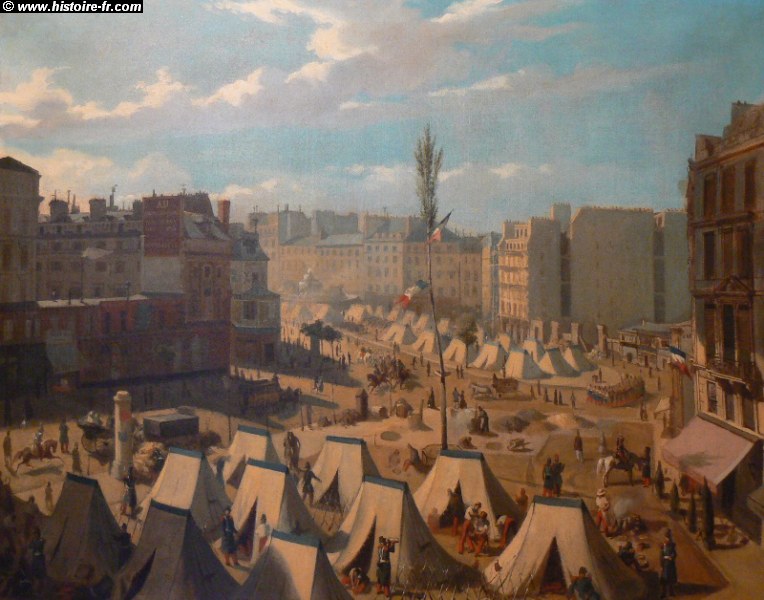

Campement de troupes, sur le boulevard du Temple, pendant les

journées de juin 1848, par JOSQUIN, XIX° siècle, musée CARNAVALET,

Paris.

Les émeutiers, ayant réclamé la réouverture des ateliers nationaux et la

dissolution de l’assemblée, cette dernière répondit en se déclarant en

permanence.

Puis, le 24 juin, les députés proclamèrent l’état de siège, démirent la

commission exécutive, et confièrent tous les pouvoirs au général

Louis Eugène Cavaignac.

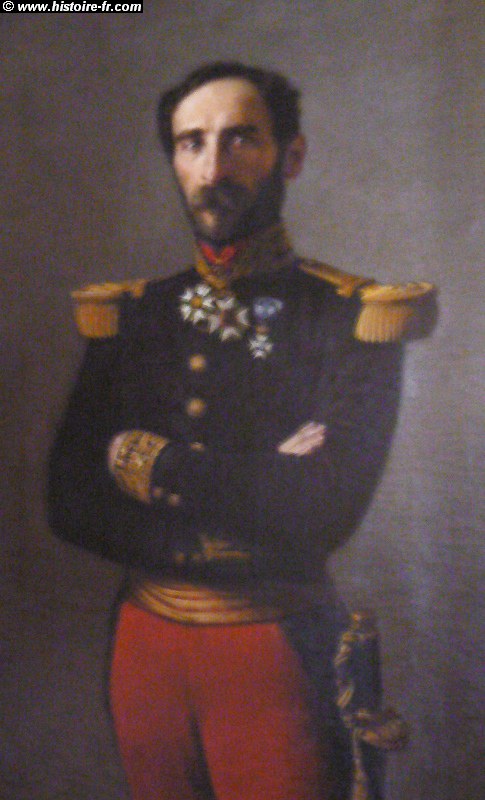

Le général Louis Eugène Cavaignac, par Jean Baptiste

Adolphe LAFOSSE, XIX° siècle, musée des Invalides, Paris.

Ce

dernier décida alors de riposter brutalement, s’appuyant sur la Garde

nationale et l’armée. Cavaignac, soucieux de ne pas commettre les mêmes

erreurs que le maréchal Auguste de Marmont en 1830,

d’agir avec méthode.

Ainsi, partant de quartiers calmes, il s’avança en emporta chaque rue l’une

après l’autre, fusillant et faisant le vide derrière lui.

Combats autour du Panthéon, le 24

juin 1848, par Nicolas Edward GABE, XIX° siècle, musée Carnavalet,

Paris.

Le

26 juin, les insurgés du quartier Saint Antoine demandèrent une amnistie à

Cavaignac, qui exigea une capitulation sans conditions. Ainsi, les combats

recommencèrent, et au final les émeutiers furent contraints de se rendre.

Insurgé blessé, près d'une

barricade, en juin 1848, par Tony JOHANNOT, XIX° siècle, musée

Carnavalet, Paris.

En

trois jours, l’insurrection avait été matée, mais la victoire contraignit

l’assemblée à s’acquitter d’un bien lourd tribut.

Ainsi, les forces de l’ordre perdirent près d’un millier d’homme, pour

environ 4 000 du côté des rebelles. S’ajoutèrent à cela 1 500 exécutions,

25 000 arrestations et près de 11 000 condamnations à des peines de prison

ou à la déportation en Algérie.

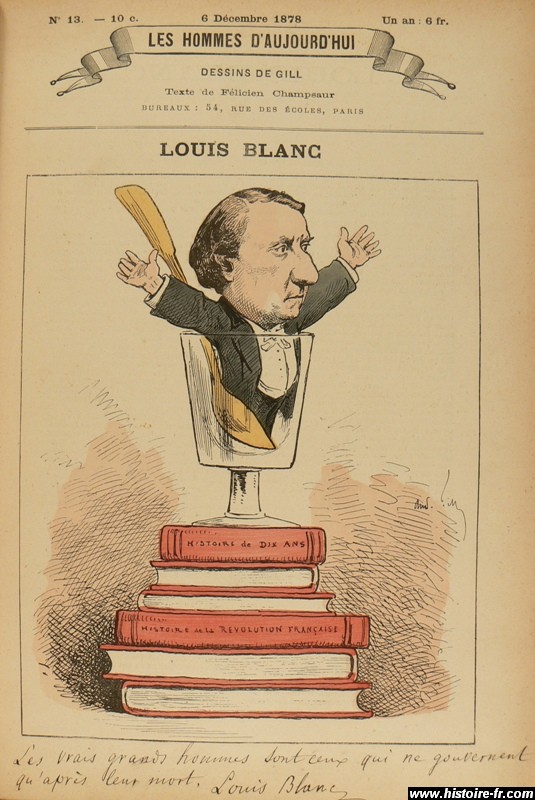

A

noter en outre que certains hommes politiques de gauche, tels que Louis

Blanc, furent contraint de s’exiler afin d’éviter la prison.

Caricature de Louis Blanc,

1878 (la légende indique : "les vrais grands hommes sont ceux qui ne

gouvernent qu'après leur mort.").

La

province, quant à elle, ne s’agita pas, mais il y eut deux insurrections de

grande importance à Marseille et Rouen, qui furent rapidement matées.

Les journées de juin 1848 permirent ainsi au gouvernement, qui n’avait plus

de républicain que le nom, de mettre un terme aux acquis sociaux accordés

aux travailleurs suite à la révolution de février. Ainsi, certains clubs

furent fermés, onze journaux furent saisis, et la Garde nationale des

quartiers insurgés fut dissoute.

Au

final, la violence de la répression entraîna une crise de confiance envers

le gouvernement, de nombreux Français n’ayant guère apprécié voir la jeune

république tirer sur des manifestants.

Autant de griefs

que Louis Napoléon Bonaparte sut plus tard exploiter à son avantage, se

posant comme l’héritier des acquis de la Révolution française, mais aussi en

tant que garant de l’ordre.

Cérémonie funèbre, sur la place de la Concorde, en l'honneur des

victimes des journées de juin 1848, le 6 juillet 1848, par Jean

Jacques CHAMPIN, XIX° siècle, musée CARNAVALET, Paris.

|